**プランクトンに関する情報は、昔先輩が作成した内容のままとなっています。**

プランクトンの調査方法

ここではプランクトンの調査方法をできるだけ分かりやすく紹介します。分からないところがあったら教えてください。

プランクトンの観察について

プランクトンの観察は難しいことではなく誰にでも簡単にできることです。プランクトンの調査は人にもよるでしょうが楽しいものです。プランクトンの測定は数と種類で行うのですが種類が分かるだけでも十分な価値があります。顕微鏡さえ用意すればそれほどお金もかかりませんしひまを持て余している人(忙しい現代そんな人はいないでしょうか・・・)は一度やってみる価値があるでしょう。

必要なもの

必要な道具について解説します

顕微鏡

プランクトンを観察する上でこれは絶対に必要です。光学式で600倍ぐらいの倍率があった方がいいです。ライトもついていると便利ですね。安いものなら

スライドガラスなどをセットで30000円程度で手に入ります。もっと安いものだと1万円でもあるようですが多分質が悪いでしょうからお勧めしません

ヨドバシカメラとかにあります。ちなみに写真は学校にあるニコン製のもので値段は14万です

スライドガラス+カバーガラス

プランクトンを含む水を載せ観察するための二種類のガラスです。よく洗っておきましょう

ビーカー

プランクトンを入れるための容器で別にビーカーでなくてもガラス瓶などでもかまいません。またプランクトンを吸い上げるためのこまごめピペットも必要です。

ノート+プランクトン図鑑

ノートは説明不要。プランクトンのスケッチと何か気がついたことなんかを書いておきましょう。プランクトン図鑑ですが書店で探してみてなければ図書館へ行きましょう。

プランクトンネット

プランクトンを捕るための単なる網です。専用のものを購入するという手もありますが30000円位して高価なのでおすすめしません。ガーゼなどを使って自作するか自然科学部のように捕虫網(1400円で買えます)で代用するという手もあります。とりあえず目の細かい網であれば何でもいいわけです。

バケツ

水をくむために必要です。普通のバケツでもかまわないのですがこれだとかさばるので釣具店に売っている水汲み用のバケツ(防波堤とかから水を汲むあれです)を購入することをお勧めします。

プランクトンの採取

道具がそろったらさっそく近くの河川や池に行ってプランクトンを取ってきましょう。ここではプランクトンの採取方法を説明します。

1.採取する場所について

プランクトンは休眠卵がほこりに混じって風に乗って飛ばされるなどが原因で水か一定の間以上存在し続けるようなところであれは基本的にどこにでもいると考えていただいても結構です。たとえば日陰ですぐには水の乾かない水たまりや神社の手洗い場(正式名称不明)、木のくぼみなどです

2.ボートでの採取方法

プランクトンの採取方法もいろいろとありますがまず一番一般的なのがボートでネットを水の中を引きずり回してとる方法です(これを水平引きという)。ボートはレンタルボート(津久井湖では一時間700円)を借りるか自分でゴムボートを持ち込むなりしてください。またボートでの採取にはこのような道具を作ると便利です。

またこれだと深いところにいるプランクトンは採取できませんがプランクトンのいるのは表層がほとんどですので別に気にすることはありません

3.岸からの採取

岸からの採取の場合バケツで水を汲みネットで濾し取るという動作を繰り返したり捕虫網ならそのまま水にくぐらせたりしてください。また防波堤などではボートでの採取で紹介した水平引きを使用してもかまいません。それから底に沈殿している泥や枯れ葉などにもプランクトンがいますのでそれも取ってくるといいでしょう。またネットを工夫して釣り竿につけて遠くに投げてみると言うこともできるかも知れません(30号ぐらいのジェットテンビンを使わないと飛ばないと思います。折れると困るのでやすいグラスロットを使用してください。くれぐれも20万とかの高価な競技用投げ竿などを使わないように)。

4.水溜りからの採取

小さな水溜りの場合ネットを利用できないので水をそのまま取ったり底に堆積しているものを採取してください。

5.採取後の処理

プランクトンは生き物です。長い時間そのままにしておくと当然のことながら腐ります。長期保存の必要がある場合その場で水に対して5%にホルマリンを入れておきましょう。

プランクトンの観察

プランクトンは採取できましたか?採ったらさっそく観察しましょう。

まずプランクトンに入った水にエタノールを入れをビーカーに移して置いて沈むのを待ちます(24時間)。

そうしたらピペットに吸い取ります。

そうしたらこれでプレパラートを作ります。まずこの水を少しスライドガラスにたらします。

そうしたら次にカバーガラスを乗せます。

すいませんピントが合っていないのでガラスが写っていません。手で持っているのはカバーガラスです。

すいませんピントが合っていないのでガラスが写っていません。手で持っているのはカバーガラスです。

これで出来上がりです。

顕微鏡のステージに載せてレボルバーをまわして倍率をあわせピントを合わせてください。

後はプレパラートを動かしてプランクトンを探してください。まず低めの倍率で探して見つけたら倍率を上げて観察しましょう。それではミクロの世界を散策してください。

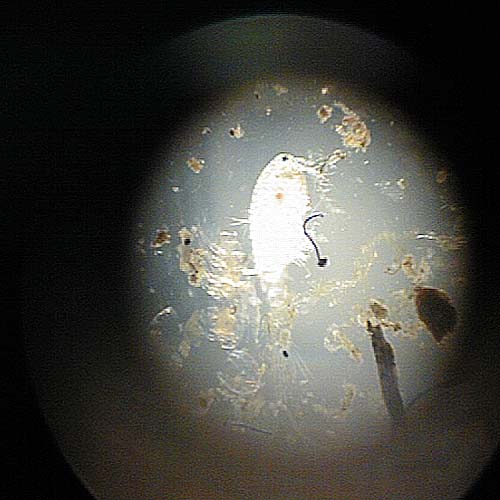

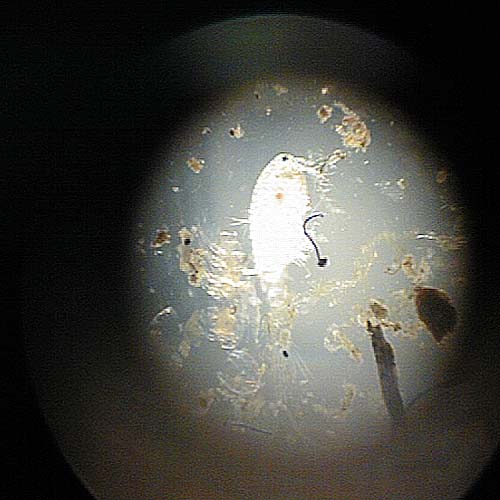

Mesocyclopsleuckarti(CLAUS)(アサガオケンミジンコ)の写真

動物性プランクトンの場合動き回るので観察できない場合が出てくると思います。この場合ビーカーに水を採ったところで水に対してエタノールを40:1の割合で入れて15分ぐらい待ってください。こうするとプランクトンに麻酔がかかりますただしプランクトンによってはこの量では効かない物もあるので必要に応じ出て増やしてください。ちなみに多めに入れれば完全に固定(死んだ状態)できます。またカバーガラスを少し先の細いもので持ち上げて数滴エタノールをたらしてもいいです。

プランクトンのページに戻る

すいませんピントが合っていないのでガラスが写っていません。手で持っているのはカバーガラスです。

すいませんピントが合っていないのでガラスが写っていません。手で持っているのはカバーガラスです。